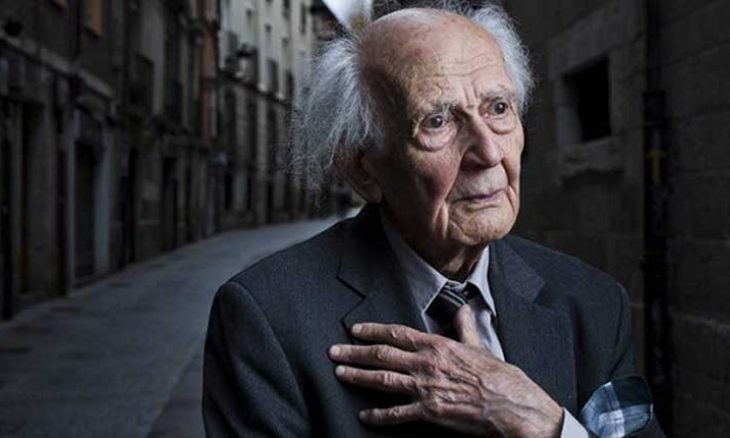

وصف زيغمونت باومان، عبر سلسلة من كتبه، حياتنا في هذا الزمان بالسائلة، أي هي حياة محفوفة بالمخاطر يحياها المرء في حالة من اللايقين الدائم، ولعلّ أشدّ هاجس يساور المرء في تلك الحياة هو الفشل في اللحاق بالمستجدّات المتسارعة والتخلّف عن ركب السائرين، ويمكن لنا أن نقرّب هذه الحالة من حالة عرفتها الثقافة العربيّة المتراكمة بتغييب المنظومة القيميّة أو إضعافها. قد يظن كثير من الناس أنّ الكلام على المنظومة القيميّة والمعتقدات في هذه الحقبة كلام قديم ومكرور، وهذا الظنّ هو سبب رئيس من أسباب سيولة حياتنا: تسخيف الجوهر وتهميشه، والقطيعة بين هذا الجوهر وبين الأجيال التي نشأت في حقبة العولمة، والتي استفادت من الأدوات التقنيّة مع السياقات التي صدّرتها، أو في أضعف الاحتمالات جرّدتها من أيّة منظومة قيميّة. إنّ القطيعة مع الجذور ليست كلاماً أدبيّاً، إنّها جناية ومأساة، فالشباب بعيدون غالباً عن الخطابين العرفانيّ والبلاغيّ اللذين يحتاجان إيماناً باللغة الأمّ وإجادة لها، أمّا الخطاب البرهانيّ فيحتاج معارف فلسفيّة وتاريخيّة، فهو ليس تطبيقات للعلم الإمبريقيّ التجريبيّ المجتثّ من منظومته القيميّة فحسب.

لنلقي نظرة على «إسرائيل»، وفي هذه المرحلة بالذات؛ ففي الوقت الذي تصنّع «إسرائيل» فيه أجيالاً من دبّابة ميركافا، فإنّها تسلّح المؤثرين في شبكات الإعلام وشبكات التواصل بالمخزون الثقافيّ المتضمّن في التوراة، وبكرامات يوشع بن نون واختياره لقيادة شعب إسرائيل لتنفيذ قضاء الله في الكنعانيّين، ولم يتوانوا يوماً عن الاستجابة للرؤية التوراتيّة في زراعة شجرة الغرقد استعداداً للملحمة، إذ جاء في تراثهم أنها الشجرة التي ستحميهم من هجوم الأعداء، ولم يكذّبوا ذلك بل آمنوا بأساطيرهم، وطبّقوا في خطاباتهم تراثهم الجدليّ المهاتر الذي لخّصه القرآن الكريم في قضيّة البقرة، كما أنّ لغة التدريس في التخنيون (معهد إسرائيل للتكنولوجيا) هي اللغة العبريّة.

إذا نظرنا إلى علاقة غالبيّة الشباب العربيّ في هذه المرحلة بالموروث الدينيّ والثقافيّ، بل بالسرديّة الدينيّة، سنجد معارفهم بعامّة تقتصر على العبادات في أحسن حال، من غير دراية بسيرورة تشكّل الدين بوصفه مكوّناً للهويّة، وبالدولة الدينيّة العميقة التي تكوّنت خلال ما يقارب خمسة عشر قرناً، ولها جذور تمتدّ إلى ما يزيد على ألفي عام. ومنهم من يجد هذا الموروث المتمثّل بكلّ من الدين واللغة عيباً وتخلّفاً، وقد يقول قائل: انظروا إليهم كيف التفّوا حول القضيّة الفلسطينيّة وحول حركة المقاومة حاليّاً، وأنا لا أفرّغ هذا الموقف لا شكّ، لكنّ معظمهم يتعاملون مع اللحظة على أنّها (ترند)، أو يتعاملون مع هذه القضيّة الأساسيّة، بل الحيويّة بالنسبة لنا، برؤية أشبه بالرؤية الاستشراقيّة، وبالمعطيات التي عرفوها من الأنساق الثقافية الأخرى عن حقوق الإنسان ومنظومات القانون الدوليّ؛ أي برؤية معرفيّة موضوعيّة غالباً، وقد ساعدت تكنولوجيا هذه الحقبة على إثارة هذه العدوى الحميدة لا شكّ. إنّ معظم هؤلاء المستشرقين العرب لا يعرفون القراءة بالعربيّة، وبعضهم يفخر بذلك، وقد تربّوا في عائلات شجّعتهم على التواصل اليوميّ بلغة أجنبيّة، وأصرّت على حصولهم على التعليم بلغات أخرى، وغيّبت الجذور، فشكّلت هذه القطيعة التي سمّاها يونغ بالفصام الثقافيّ. لقد فصّل كارل غوستاف يونغ في أمراض القطيعة مع الجذور، ولاحظ بوصفه ابناً لرجل دين، بأنّ الموروث بما فيه من مآسي الأجداد، وعداواتهم، والظلم الذي وقع عليهم سيظهر في الأجيال المستقبليّة، وإن لم يكن كلّ من الفرد والمجتمع على اتصال بالسلف فهو معرض للذهان والشيزوفرينيا. لعلّ غالبيّة شبابنا لا يعرفون عن الشريك في الوطن من الأديان الأخرى، أو الطوائف الأخرى، حتّى يظنّ الآخر المختلف عنه كافراً، وإن كان من المؤمنين حسب جوهر العقيدة المعتدلة، وهو لم يتعرّف إلى تاريخ الدين بوصفه هويّة سياسية مرّة، وواقعاً اجتماعيّاً ثقافيّاً وسيرورة مرّة أخرى، وقد لا تخطر في باله الأسئلة الإشكاليّة حول ذلك، أو إنّه ينحّيها. تحضر مشخّصات عدّة لحالة تغييب المنظومة القيميّة المذكورة، ومنها:

غياب النموذج الجماليّ: يعرّف النموذج الجماليّ على أنّه التجسيد المكثّف للقيمة، ويستغرق إنتاجه وقتاً طويلاً، ومراقبة حثيثة واختبارات حياتيّة، لذا تكون الديمومة سمة رئيسة له، ولا تغيب النماذج أو تتسيّد إلّا بمنعطفات تاريخيّة حادّة، لذا يفقد النموذج الجماليّ دوره في هذه المرحلة ليحلّ محلّه ما يسمّى بـ (الترند) أو (المؤثّر) أو (صانع محتوى)، وهو غالباً ما يكون طارئاً وقابلاً للاستبدال السريع، وقد شاع بانفعال آنيّ، وأحياناً تفرضه قوى ذات نفوذ، وقادرة على الإيهام، في مقابل الإرادة شعبيّة التاريخيّة التي تنتج النموذج، ولعلّنا نتذكّر العديد من المؤثّرين الذين أفرزتهم القوى السياسيّة المتصارعة في ثورات غياب النموذج الجماليّ: يعرّف النموذج الجماليّ على أنّه التجسيد المكثّف للقيمة، ويستغرق إنتاجه وقتاً طويلاً، ومراقبة حثيثة واختبارات حياتيّة، لذا تكون الديمومة سمة رئيسة له، ولا تغيب النماذج أو تتسيّد إلّا بمنعطفات تاريخيّة حادّة، لذا يفقد النموذج الجماليّ دوره في هذه المرحلة ليحلّ محلّه ما يسمّى بـ (الترند) أو (المؤثّر) أو (صانع محتوى)، وهو غالباً ما يكون طارئاً وقابلاً للاستبدال السريع، وقد شاع بانفعال آنيّ، وأحياناً تفرضه قوى ذات نفوذ، وقادرة على الإيهام، في مقابل الإرادة شعبيّة التاريخيّة التي تنتج النموذج، ولعلّنا نتذكّر العديد من المؤثّرين الذين أفرزتهم القوى السياسيّة المتصارعة في ثورات الربيع العربيّ، ولننظر في تحوّلاتهم ثمّ في مصائرهم الشخصيّة المفجعة، ولنقارن حضورهم بحضور شخصيّات فاعلة عرفها العالم بعد أحداث 7 أكتوبر سواء أكانت من (حماس) تحديداً، أم من المدنيّين العاملين أو المتطوّعين في الإعلام أو القطاع الصحيّ في كلّ من غزّة والضفّة الغربيّة.

فقدان المعنى: تشير كاثرين بيلسي إلى أنّ الثقافة تعيش داخل حدود اللغة، واللغة هنا بوصفها ظاهرة لا لغة مخصوصة، أما ما هو خارج الحدود فهو واقع لا نعرفه ولا يعتمد على فكرتنا عنه، ويعتقد عرّافو ما بعد الحداثة أنّ الإنسان يرغب في القفز إلى ذلك الواقع لأنّه أشبه باليوتوبيا، حيث السلام والشفاء لكلّ الأمراض، وحيث لا تابوهات ولا فروق جندريّة، بل كلّ شيء مباح بما في ذلك العلاقات التي ننعتها بالشذوذ. إنّ هذه الرغبة في القفز مبكرة بالنسبة لمعظم المجتمعات في الشرق والغرب، ذلك أنّها لم تغلق بعد ملفّ الحياة داخل الثقافة أو داخل الحدود، وقلّة من البشر استطاعت الوصول إلى الشبع مما هو داخل الحدود، حتّى في الغرب نفسه. إنّ القفز بنا إلى الواقع الآخر المجهول سيزيد من افتقارنا إلى المعنى، لأنّ ملفّات كثيرة عالقة لم نفتحها أو نكتشفها داخل حدود الثقافة، ولن يمنحنا الهروب إلى غيرها المعنى المنشود، ولا العمق المطلوب لنحيا. لعلّ ما حدث في فلسطين بعد 7 أكتوبر أشعر العالم باستعادة ذلك المعنى المفقود، إذ أعادنا إلى الثقافة، إلى داخل حدود اللغة، وإلى العالم الذي ألفناه، واختبرنا تفاصيله الديستوبيّة، عالم مضاد ليوتوبيا افتراضيّة أو متخيّلة، يتجلّى فيه شقاء البشر، وتظهر فيه رغباتهم المتطرّفة بالقتل والتنكيل، وقد أكّد على أنّه ليس ثمّة قفزة إلى ما وراء حدود الثقافة؛ أي إلى اليوتوبيا المتخيّلة، ما لم نغلق ملّفاتنا العالقة داخل حدود الثقافة، وننهي تلك الصراعات الدمويّة بإعادة الحقّ إلى أصحابه، وهذه العودة تحديداً تقتل الوهم باليوتوبيا، وتخيف العالم من الانتصار. للوصول إليهم، فيرهق الناس أنفسهم، ويدخلون معارك، ويغتال بعضهم بعضاً معنوياً، وربما تُقتل ملايين للحاق بهم، فهم الذين اخترعوا (فنّ العيش في المتاهة) حسب باومان، حيث: لا زمان أو مكان أو قيمة، بل الاستعداد لتحطيم ما صنع دون اكتراث، وبلا فعل مقاومة. أمّا القادة في العالم المقاوم فيقعون داخل حدود الثقافة، داخل العالم المألوف، والمحدود بحدود الواقع، ويكترثون للمرجعيّة، وللذاكرة، ويعطّلون حركة الراغبين بالقفز إلى ذلك العالم المتخيّل على أنّه يوتوبيا. لقد وصفهم تودوروف بالبرابرة، أو بمجتمعات الحقد، وهو يشير طبعاً إلى رؤية الغرب لهم، إذ يقول إنّ مجتمع الخوف (العالم المتقدّم) يخاف من انتصار البرابرة، لأنّ انتصارهم سيغيّر هذه السيولة، ويمكّن العالم من استعادة أهميّة الثبات، ويقوّض سمة الاستهلاك للسلعة والهويّة على حدّ سواء، وذلك باستعادة ثيمات المقاومة، والصمود، والتفرد، والجماعة، والثوابت، وهذا ضدّ معظم استراتيجيّات عالم اليوتوبيا المفترضة أو عالم ما وراء الحدود، وضدّ تحالفاته، وضدّ مخطّطات دول عديدة سارت في ركبه، وبنت الطبقة الحاكمة فيها وجودها عليه، وإنّ انتصار حركة مقاومة وطنيّة غير نمطيّة يختلط فيها الدينيّ بالقوميّ، وقادمة من مجتمعات الحقد كما سمّاها تودورف، لتحقّق مخاوف مجتمعات الخوف، لا بدّ من أن تحارب بأشرس الطرق.